Edvard Munch viene la prima volta a Roma nel 1899 e vi torna nel 1927 per contemplare gli affreschi di Michelangelo e Raffaello. In questo secondo momento, ormai celebrato e famoso, messe alle spalle l’esperienza naturalistica e quella impressionistica, è già fortemente riconoscibile nella sua pittura dell’anima e va cercando una chiave unitaria cui agganciare la sua cifra espressiva.

Forse nella città eterna e nei classici del Rinascimento Munch, già profondamente segnato dai lutti in famiglia e da quelli che egli considera “due dei più spaventosi nemici dell’umanità, il patrimonio della consunzione e la follia” scopre materiali e intuizioni con cui riesce a trovare se stesso e le intuizioni decisive nel precorrere l’espressionismo. In ogni caso ne ricava suggestioni capaci di generare impronte che, se meno studiate di quelle ben più nette dei periodi parigini e berlinesi, non possono essere ignorate nei capolavori della maturità e dell’ultimo periodo.

Quasi un secolo dopo quel secondo viaggio, e proprio nel palazzo in cui la madre di Napoleone – Letizia Bonaparte, nata ad Ajaccio in Corsica al tempo appartenente alla Repubblica di Genova – esalò l’ultimo respiro, la città eterna celebra il grande pittore norvegese con alcune delle sue opere maggiori in cui ricorrono intensamente i temi da lui più sentiti: l’amore, l’ansia, la gelosia, il tradimento.

La mostra, a palazzo Bonaparte, curata da Patricia Berman in collaborazione con Costantino d’Orazio, aperta fino all’11 giugno, indaga il rapporto dell’artista con la psicologia, la memoria e il colore. <<Munch era un grande sperimentatore e pertanto – rileva Berman che ne è uno dei suoi maggiori studiosi – abbiamo voluto sottolineare il suo straordinario talento non solo nella pittura, ma anche nella grafica e nella fotografia>>.

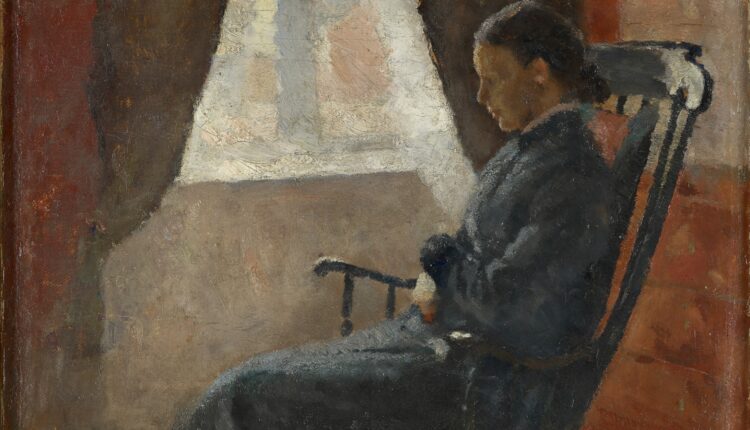

Tra le opere esposte figurano capolavori come La morte di Marat, Notte stellata, Le ragazze sul ponte, Malinconia, Danza sulla spiaggia, lo stupefacente Autoritratto tra il letto e l’orologio, Vampiro, Autoritratto all’inferno. Immancabile il riferimento a L’Urlo, presente nella mostra con una delle sue celebri versioni litografiche, a testimonianza del segno indelebile lasciato da questo dipinto nella storia dell’arte.

Un allestimento di grande qualità, articolato in percorsi basati sulla cronologia e sui temi, aiuta la comprensione di un artista complesso la cui opera con il passare del tempo diventa sempre più attuale. E l’aiuta collocando i dipinti lungo tragitti disseminati di figurative ‘pietre d’inciampo’ capaci d’illuminare in tornanti esistenziali del grande artista l’incrocio tra i suoi drammi, le sue passioni, le sue metamorfosi e la sua ispirazione creativa. I suoi ritratti, dai nudi agli autoritratti, svelano senza filtri il vissuto dell’anima, esplorando il potere della donna, la fragilità dei ruoli sociali e la forza della passione. L’influenza di artisti come Van Gogh, Gauguin e Matisse è evidente nella produzione di Munch ma, nelle opere in mostra, prima a Milano e adesso a Roma, ne risulta meglio scandagliata.

Noemi Di Natale